公開:2025/05/09

更新:2025/06/17

恩塚亨氏によるセミナーシリーズ「全容解明 恩塚メソッド」の第2回収録と配信が間近に迫りました。ここでは、すでに開催された第1回セミナーから、恩塚メソッドを理解するうえで重要となるキーワードをいくつか取り上げ、その解説を部分的に紹介します。

バスケットをシンプルに理解するキーワード

恩塚メソッドの画期的な特徴の一つは、バスケットボールで勝利するための考え方・原理原則をできるだけシンプルに体系化し、コーチと選手が共有できる情報として嚙み砕いているところだ。

昨年末から今年1月にかけて開催された第1回セミナーでは、以下のようなキーワードが示され、講義が展開された。

「先行指標」「原則による指導」「勢いを出す鍵」「信号理論」「ボールマンのサポート」

このうち、「先行指標」「原則による指導」「信号理論」の3つについて取り上げてみよう。

先行指標

それぞれのチームにとって、“勝ち筋”につながる好循環を生み出すためのプレーは何か? これを先行指標と位置づけ、明確にする。その、キーとなるプレーの達成度を評価することで、チームとしての強化ポイントを絞ることもできるし、試合中、困ったときにこの先行指標の改善に集中することによって、自チームにとって良い流れにもっていくことができるのではないか、と恩塚氏は考えている。

一例として、恩塚氏は「レイアップシュートのミスを減らす」ことを先行指標にして戦った経験がある。その理由はいくつかあり、1つは、ゴール下で難しいシュートを打つと相手に走られてしまい、トランジションディフェンスもうまく機能しなくなる、つまり、ディフェンスを強化した成果も出せなくなることだ。

チーム内で先行指標を共有しておくと、練習に対する意識づけがかなり変わる。恩塚氏は代表チームでもこのことを経験した。だから、何を先行指標とし、改善を目指すかについてはコーチが発信し、チーム全体で共有することが重要となる(図1)。

原則による指導

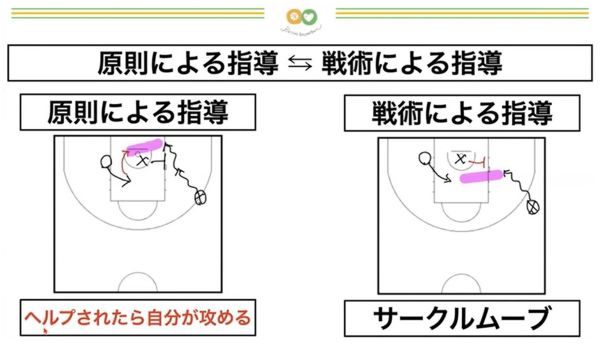

プレー選択を指導する際、“原則による指導”と“戦術による指導”の2つの方法がある。一例として、ボールマンがペイントエリアに向かってドリブルドライブしたとき。それより低い位置にいるオフェンスプレーヤーのマークマンがヘルプに行った場合のプレー選択として、戦術による指導の場合(図2の右側)、「サークルムーブせよ」と教える。

これに対して原則による指導の場合、相手がヘルプしたら「自分が攻めろ」と教える(図2の左側)。自分がパスを受け、ボールマンの代わりにシュートを打つ。これによって選択肢が増え、状況変化に対応することが可能になる。

信号理論

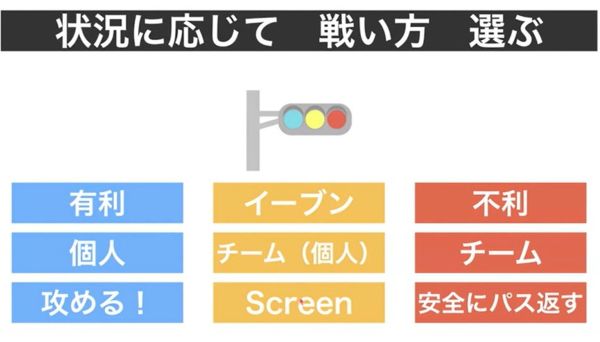

オフェンスの戦い方として、刻々と変わるゲーム状況に応じて、攻め方の原則をシンプルにしておく。オフェンスにとって圧倒的有利な状況であれば青信号であり、ボールマンが個人で攻める。適度にディフェンスが機能していてイーブンの状況(黄信号)であれば、スクリーンプレー等を用いてチームで攻め、ボールマン有利の状況をつくる。

ディフェンスにかなり押し込まれて不利な状況(赤信号)であれば、チームプレーに徹して安全にパスを返せるようにする(図3)。

今、何色の信号なのかを把握するために、3つの状況をそれぞれ設定して繰り返し練習しておく。

上記の内容は、無料配信のダイジェスト動画でも見ることができます。会員登録せずに、どなたでもご覧いただくことができますので、ぜひ。下のバナーをクリックして配信ページへお進みください。

第2回セミナー・開催概要

セミナーシリーズ「全容解明・恩塚メソッド」は全5回開催予定で、今回は第2回です。

■オンライン配信

収録した講義を編集し、オンライン配信します。

オンライン配信スケジュール:2025年5月22日(木)~3週間

受講料:22,000円(税込)

■収録参加+オンライン配信

先着20名様限定。講義の収録に参加できるコースです。オンライン配信もご覧いただけます。

収録日: 5月18日(日)※申込受付は5月15日(木)まで

第1講義 9:00~10:30/第2講義 11:00~12:30/ランチ懇親会・休憩/第3講義 14:00~15:30+質疑応答30分程度

会場:東京医療保健大学国立病院機構キャンパス

受講料:39,600円(税込)