公開:2025/05/23

更新:2025/07/25

ハーフライン付近でディフェンスにあおられて攻撃が停滞するケースがとても多い。これを防ぎ、スムーズにシュートまで結びつける方法は何か? この問いに対する一つの解答が、先日収録開催されたセミナー「全容解明・恩塚メソッド」第2回で示されました。その一部を紹介します。

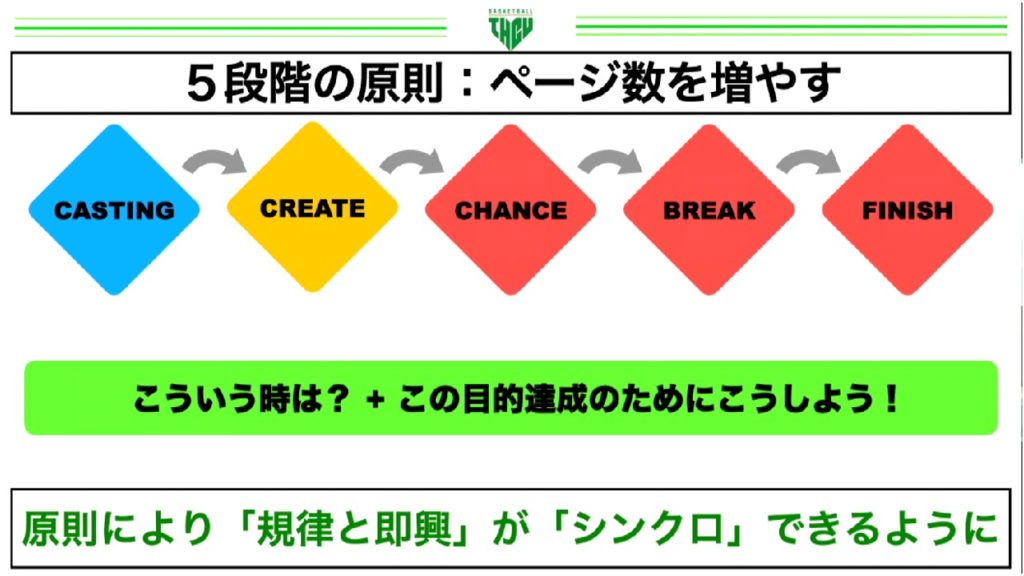

前提となる「5段階の原則」

解答にたどり着くためには、前提として恩塚メソッドの基幹理論の一つである「5段階の原則」を把握する必要がある。これは、オフェンスの初めから終わりまでを5段階に区分して、それぞれの段階で達成されるべき目的とプレー選択を体系化したもの。コート上でプレーしている選手それぞれが、今はどの段階で、どの目的のために、有利あるいは不利だから、どの原則を適用するか、を選択できるようにする。これが整理されていればコート上で迷ったり、判断が遅れることが少なくなる。

オフェンスの各場面で、この5段階の原則を運用できれば、チームとしての“規律”が生まれ、選択肢としての“即興”も可能になり、規律と即興がシンクロする状態でオフェンスを進行させることができる(図1)。各プレーヤーがそれぞれの動きの意図を理解し、チームプレーが効果的に機能する。チーム内で、「あの人、何考えているのかわからない!」という状況がなくなる。

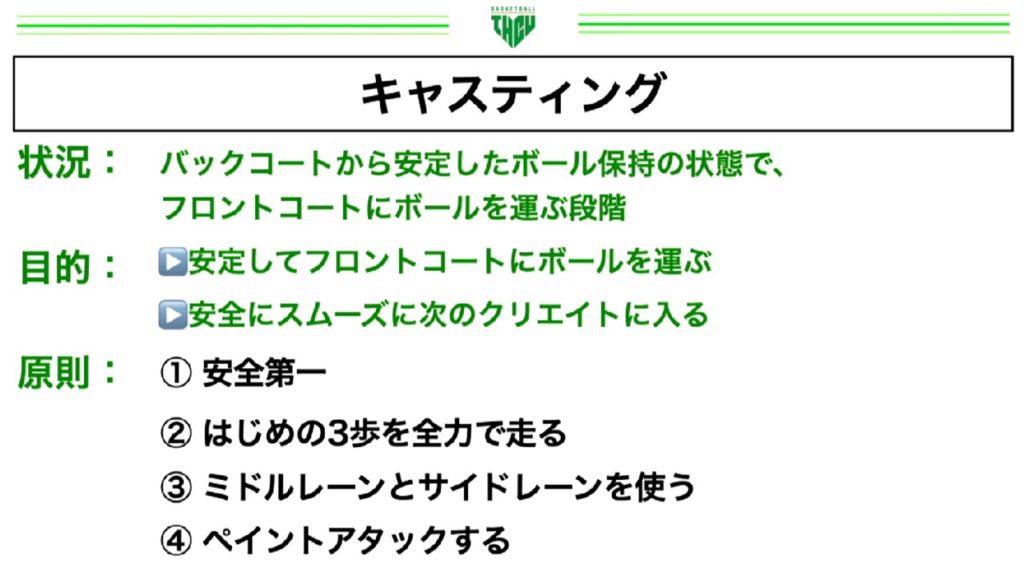

初期段階では安全第一

5段階の第一段階が“キャスティング”だ。これはオフェンスにおいて各プレーヤーがどの役割(キャスト)を果たすかを明確にすること。バックコートから安定したボール保持の状態で、フロントコートへボールを運ぶ段階。ここでの目的は、①安定してフロントコートにボールを運ぶこと、そして、②安全にスムーズに次のクリエイト段階に入ること(図2)。

ここでの原則は図2に示した4項目あるが、ここでは、第一原則の“安全第一”について、詳しく見ていこう。これは、オフェンスの初期段階で襲ってくるプレスにどう対応するか、という実際に起こりがちな局面にずばりとはまり込む原則だ。

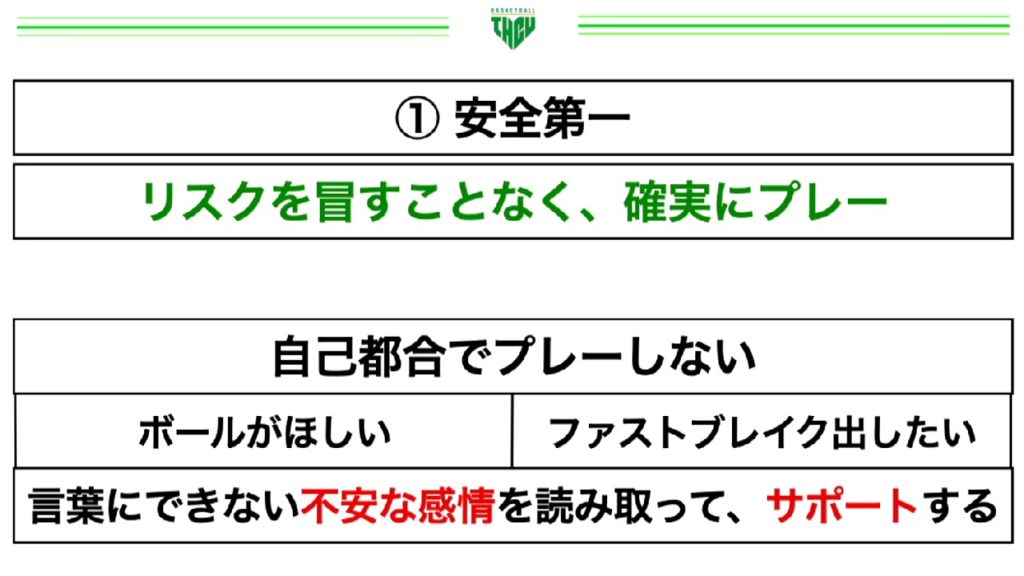

ポイントカードが早い段階でプレスをかけられると、ガード本人はボールの展開が困難になる。ガードが困っている一方で、ファストブレイクを意識して他のプレーヤーがフロントコートに向かって走るが、ガードはますます孤立してしまう。走ったプレーヤーは失望気味に傍観している。こんな場面が実際のゲームで起こりがちだ。

ここで重要なのは、ボールマンの不安な感情を読み取ってサポートすること(図3)。オフェンスでうまくいかないパターンとしてよくあるのは、ハーフラインを超えた段階で相手にあおられているケース。この状況から立て直すのは至難の業だ。だから、そうなるのを防ぐ道を確立しておくことが、確度の高いオフェンスを築き上げるためにとても大切になる。

恩塚氏が指導者から「オフェンスがうまくいかないんです」と相談を受ける場合、ここに問題があるケースが非常に多い。それだけ重要な事項であると、セミナーでは強調された。

フラッシュで細かく繋ぐ

図4~6に示したのが、安全第一によるボール運びの実例。ボールマンがプレスをかけられている(図4)。ここで真ん中のトレーラーがドラッグスクリーンを実行しようとしたが、うまくいかなかったため、フロントコートに走っていた選手がフラッシュしてボールマンからのパスを受ける(図5)。ここから短くつなぎ、最後は5番のフラッシュからハンドオフアクションでフィニッシュ(図6)。

このプレーには、安全にボールを運ぶための原則がいくつか適用されている。まず、ガードがボールを保持した段階でファストブレイクが可能であれば、それを優先する。しかし相手の出足が早く、プレスをかけられたのでドラッグスクリーン(図5の青丸)でボールマンを助けようとしたがうまくかいかなかった。そのため、フラッシュしてボールをもらう(図5の赤丸)。あおられた場面でピック&ロールは崩される可能性が高いため、ハンドオフでフィニッシュ。

この一連の流れが原則化され、いつでも遂行可能になっていれば、ボールマンの劣勢をカバーしつつ、ボールを安全にフロントコートに運ぶことができる。

オンライン受講の申込受付中

上記の内容が詳しく解説された「全容解明・恩塚メソッド」第2回は、5月22日よりオンライン配信開始、31日まで視聴可能です。ぜひご覧ください。