公開:2025/09/12

更新:2025/10/16

JLCオンデマンドのオリジナル企画として8月より順次公開中の「恩塚亨クリニックシリーズ・福岡第一」から、2人がペイントアタックした場合のオフェンス全体の陣形について解説・練習している場面を紹介します。ペイントアタック時に最終的にどのような形になると、最も得点確率が高くなるのか?

「結果としてそうなる」ではなく「意図してそうなる」が重要

恩塚亨氏が福岡第一高校で行ったクリニックを収録した本作では、合理的なオフェンスをどのように構築していくか、にフォーカスが当てられている。

個々の能力に依存して「結果的にそうなる」のではなく、オフェンス全体が組織的に動いて「意図してそうなる」ことが重要なのだ。確度の高い攻撃パターンを意図的に作り上げることで、勝利する確率が間違いなく向上する。

1対1の能力が高い福岡第一のようなチームでは、このオフェンスパターン強化が、よりチーム力向上をもたらす、との意図のもと、クリニックが進められた。しかし合理的な攻撃パターンの理解と定着は、当然ながらすべてのチームにとって利益をもたらすはずだ。

最終的に大三角形をつくる

ボールマンのドライブに対して、他のオフェンスプレーヤーがどのような動きをすれば最も合理的な攻撃になるのか? クリニックでは、この課題に対して、基本から応用まで様々なパターンでドリルが展開していく。

ここでは、5アウトの状況から2人のオフェンスがペイントアタックする場合のパターンを紹介しよう。

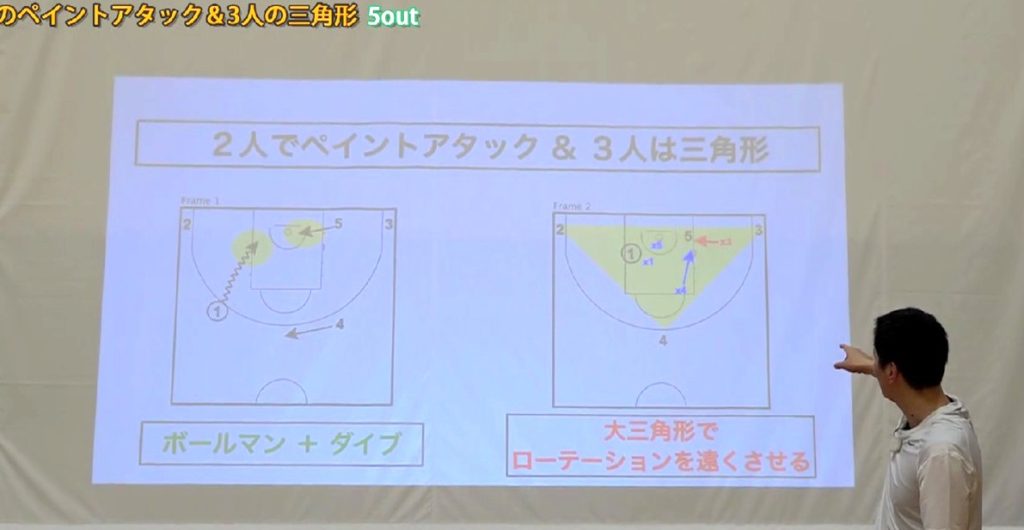

恩塚氏が初めに説明したのは、ペイントアタックを実行する以外の3人のオフェンスプレーヤーが、大三角形を形成すること。これが最終形であることをイメージして動きましょう、と。

ボールマンがドリブルでペイントアタック。次のアクションとして、逆サイドのウィングプレーヤーがペイントへ激しくダイブしつつ、ボールを呼んでディフェンスを引き付ける。これにディフェンスが対応することを見越して、両サイドのオフェンスプレーヤーがコーナーに詰める。トップへ移動したもう1人とともに、これで大三角形が形成される(図1)。

この大三角形が何を意味するかと言うと、ディフェンスローテーションの距離が遠くなり、守るのが困難になる。ディフェンスが来る前に三角形の各頂点にパスが回れば、ノーマークでシュートを打てる確率が高まる。

ドリルの実際

ドリルは、5アウトの状況からウィングがボールを持ってスタートする(図2)。

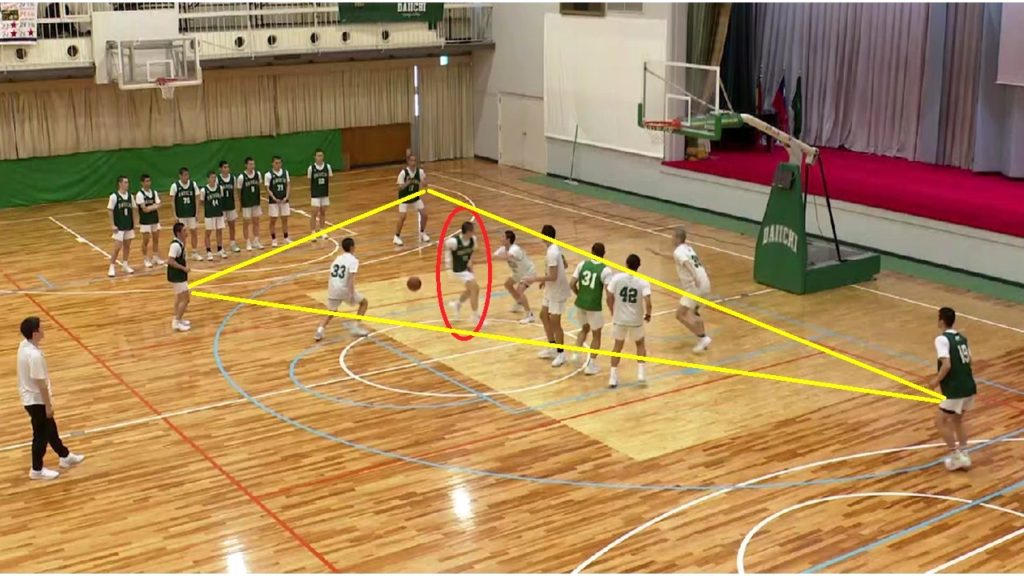

ここからペイントアタックしてライブとなる。ボールマンは、瞬時に状況判断してどこにパスを送るかを決める。図3はダイブした選手(赤丸)にボールが回り、そこからコーナーにノールックパスが送られた場面。ディフェンスが中央に寄っているので、コーナーのシューターは完全にオープンとなる。

その前の段階でダイバーがレイアップできるようなら、それを選択してもよい。

図4は応用編。ハーフラインから少し下がった地点から、オフェンス5人が横に並んでスタートする。そこからボールハンドラーがドリブルしてペイントに侵入して、ライブを行う。

>>>JLCオンデマンド 恩塚亨クリニックシリーズ「福岡第一」

※上記の内容は、9月5日から配信開始された「ドライブのサポート③」に収録されています。