公開:2025/07/04

更新:2025/10/16

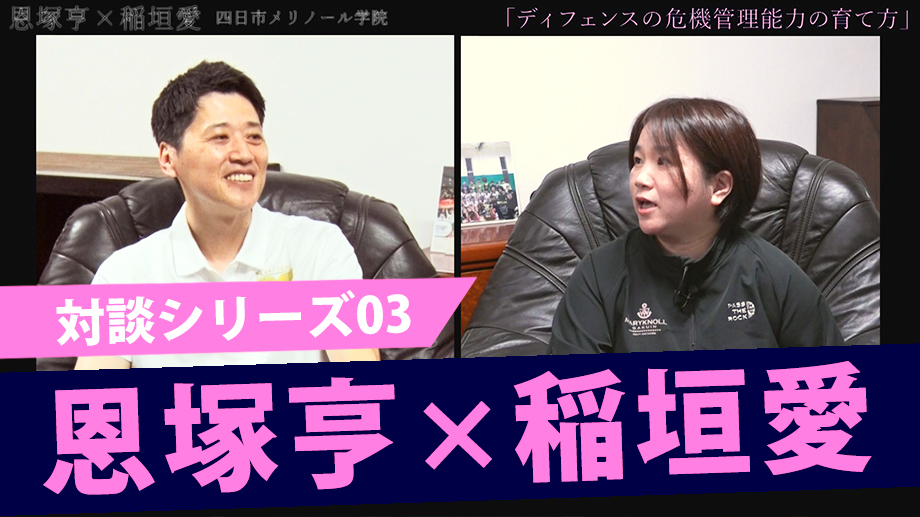

四日市メリノール学院中学校の稲垣愛ヘッドコーチと恩塚亨氏による対談の後編です。7月リリースの新作「稲垣愛・ヘルプローテーションディフェンス」を見て恩塚氏が感じたことを稲垣氏にぶつける、そんな構成の対談です。

危機管理能力を養う方法

恩塚:私が作品を見ていて感じたのは、足の運びとか手の使い方とか、結構細かいな、と。子どもたちが、身体の使い方をよく理解するところまで導いていらっしゃる。

稲垣:理解しないまま練習してもうまくならないし、目標としているレベルまで到達しません。だから、必ず頭で理解させます。理解できなければ、その前の段階に戻る。戻ったところから成功体験を積み上げていく。

恩塚:そういう積み上げがあるからこそ、高校、大学でも活躍できる選手が多いのだろうな、と思います。ディフェンスの話に戻りますが、1対1かチームディフェンスか、どちらかに振れがちで、結局はほころびが出てしまうケースが多いです。これは育成世代でよくある課題。

先ほど、危機管理能力というお話がありました。たとえば危ないところをいち早くカバーするといったプレーになると思いますが、そういった力をどのようにして培っているのですか。

稲垣:練習の中でよく言っているのは、シュートを打つ子は絶対決めると思って打て、だけどシューター以外の4人は、外れると思ってプレーしろ、と。ディフェンスも同じで、1対1の当事者は相手を絶対止めると思ってプレーする。他の4人は、やられるんじゃないか、と思ってプレーしろ、と。ボールマンのディフェンスが抜かれたら、ここにスペースができるからヘルプに行く、その次はここ、という具合に、常に想像力を働かせてプレーしなさいと。

実戦では、3つ守れたら相手は相当嫌になるでしょう。その段階で心理的に優位に立ち、ゲームの主導権を握ることができます。

恩塚:そのような心構えで練習していけば、到達点は相当高くなるだろうなと想像できます。

稲垣:第1回と第2回のJr.ウィンターカップで優勝したチームは、どちらも、かなり突き詰めることができたと実感しています。実際に、高校の強豪チームと練習試合してもほとんど負けませんでした。

コート上で考える力

恩塚:そのころから現在に至るまで、大事にしているコーチングフィロソフィーは何ですか?

稲垣:わたしはコートに立つことができません。選手それぞれがコート上において、瞬間瞬間で判断を下せること。考える力が一番大事です。

恩塚:その考える力を発揮するため、まずは「どうしたらうまくいくか」を理解させる。そしてチームとして、また個々が主体性を発揮できるところまで、十分に導いていらしゃるのは、映像の端々から十分に感じることができます。そこに、この作品の大きな価値があると思います。

※この対談は、JLCオンデマンドにて全編をご覧になれます。

作品詳細 「稲垣愛・ヘルプローテーションディフェンス」

7月1日より、JLCオンデマンドにて順次配信(9月までに全編配信予定)。DVDは7月10日発売予定です。

四日市メリノール学院の代名詞・ヘルプローテーションディフェンス。その驚異的な連係とスピードは、どのように育まれているのか。「まずは1対1、そこに伴うチームディフェンス」という考え方がベースにあり、1対1からこだわって練習が展開される。ヘルプローテーションは2対2で感覚をつかむところからスタートし、人数を増やしながらつくり上げていく。

ドリル一つひとつに対して「意識するポイント」をはっきりと選手に伝え、練習の目的がブレないよう実にきめ細やかにコーチングがなされます。

■指導・解説:稲垣 愛(四日市メリノール学院女子バスケットボール部HC)

■実技協力:四日市メリノール学院中学校女子バスケットボール部