公開:2021/10/18

更新:2021/10/15

映像×振り返り

振り返りがとても重要なのは指導者の方なら百も承知だと思いますが、映像を用いることでより振り返りに具体性が増します。

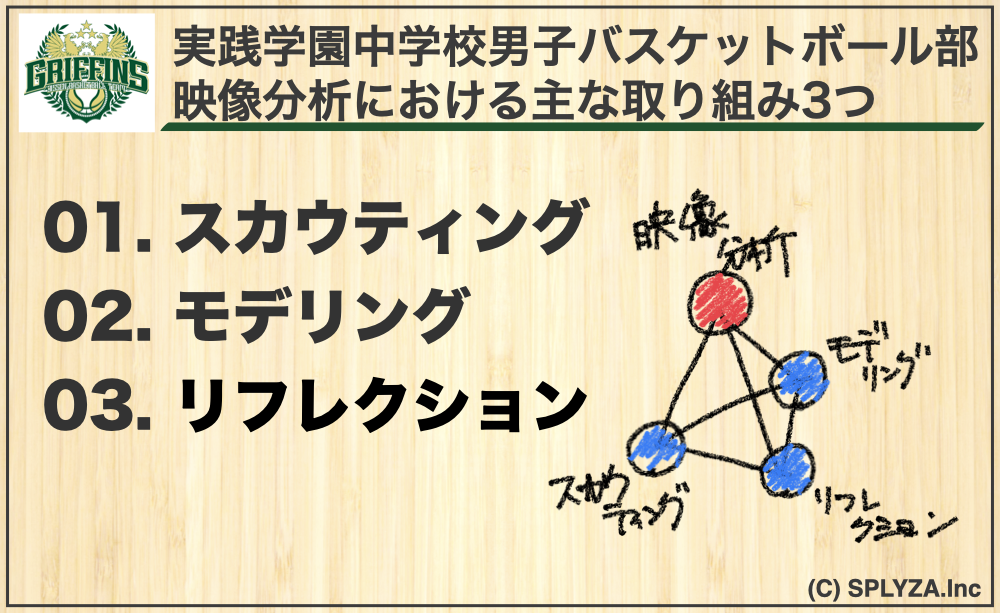

実践学園中では、振り返り、リフレクションをとても大事にされているそうです。映像活用において、「スカウティング」「モデリング」「リフレクション」を掲げる中で「リフレクション」の占める割合が一番大きいと仰っていました。

Googleフォームを利用し、映像を見て、その振り返りを入力しているそうです。「状況を打開できる選手」の育成を掲げ、メタ認知能力を養うためにも映像を使った振り返りをしています。メタ認知とは自分自身を客観的に見て制御することです。メタ認知能力が高まると、自分自身をより把握できるようになり、「自分で成長していける選手」になっていくと考えているそうです。

状況を打開できる選手になるためには、その場で自分自身を客観視し、自分で打開策を考え、見つけられるようになる必要があります。映像は自分を客観視するためのツールとしては最適です。映像なしで振り返るには記憶を辿るしかありません。しかも、記憶は主観的です。バスケノートをつけるにしても映像も併用していくべきだと思います。

またこの客観視という点においては、千葉経済大学附属の池端監督も言及していました。練習試合を撮影し、映像を見て振り返ることを繰り返したことで「自身を客観的に見ることで、 夢中にやるだけじゃなく、考える機会になったと思う」と仰っていました。そして、これを繰り返しやっていけば成果にもなると思う、とも仰っていました。

やはり振り返りは重要です。学業でも、試験受けっぱなし、小テスト受けっぱなしでは今の実力がなんとなく分かるだけです。向上させることは無理です。また人間の記憶は曖昧です。テストで解答用紙を見て振り返るように、バスケでも映像という解答用紙を見て振り返理をするのがベストではないでしょうか。

育成年代におけるスカウティング

育成年代のスカウティングには特に議論は尽きません。プレイヤーの競技の習熟度やIQはもちろん、教育的観点も踏まえて考える必要があります。

ただ、その中でも共通点がありました。それは、「スカウティングしたデータや映像はある一面でしかないこと」です。これはシリーズvol.1のセミナーでも講師の方が仰っていました。やはりスカウティングした結果をプレイヤーに伝える上で、その見せ方、伝え方はとても慎重に考えていく必要があるようです。

ただ、その上で千葉経済大学附属の池端監督は、

「でも、そういうゲームをしたことも事実」

「記録で何点、アベレージ何割ということよりも映像の方が自分自身の『あっ、そうだ!』という確信に近いものにはなると思うですね。それを割と自信を持って子供たちに」

と仰っていました。そして、その映像を見て感じたものを、部分的に生徒たちに伝えていくそうです。

実践学園では、プレイヤーが次戦の相手の映像を見て、対策を考えてプレゼンするそうです。森先生は生徒から「映像ありませんか?」と聞かれるそう。プレイヤーが映像を見て対策を自分たちで考えるのは、鈴木良和さんが指導するCPMでも同様です。自分たちが何ができるか、どこまでできるかは自分自身がよく分かっています。その上で考えた対策は身の丈にあった対策になるようです。

ただ、対策は今までの経験や知識からしか出てきません。生徒が主体的に考えてトライすることは非常に重要であることを踏まえた上で、大人からその先を教えてあげることも大事だと思います。ただ、生徒にやらせるだけではなく、コーチはそのあとリアクションも考えておくべきだと講師の方々と話してきて感じています。

以上が「映像を使う」ということです。ただ撮って、ただ切り取って、ただ見せるのではなく、編集や見せ方次第で多くの効果が期待できます。スカウティングに関しても、今回ご登壇いただいた3チームとも、カテゴリー、性別が違えど、映像をしっかり活用して行っていました。